Los rostros del Banco de España

Cuando se hizo público el invento del daguerrotipo, en febrero de 1839, España vivía aún la apoteosis cainita provocada por la primera guerra carlista, que inauguraba un tiempo infortunado. En 1847, coincidiendo con el inicio del segundo acto de aquel terco conflicto que recorrió el siglo, se fusionó el Banco Español de San Fernando con el de Isabel II, origen del actual Banco de España. Ya entonces se especulaba en los ambientes ilustrados con la importancia de la fotografía en el trabajo futuro de los arqueólogos, ingenieros, artistas y científicos. Pese a las limitaciones derivadas de su condición de obra única, el daguerrotipo permitió el acceso de los miembros de la ascendente burguesía al derecho democrático de poseer su retrato y el de las personas de su cercanía personal y afectiva. Al tiempo que la técnica se desarrollaba, se ampliaba el catálogo de aplicaciones del nuevo lenguaje de la luz. Menos de diez años después de su invención, el daguerrotipo ya había propiciado la creación de un nuevo oficio, al que se sumaron en bandadas los tránsfugas de la miniatura, comerciantes ambiciosos y todo tipo de aventureros aficionados a las ganancias urgentes.

La evolución de las técnicas fotográficas se produjo con tal rapidez, que en el ecuador del siglo, Ernest Lacan ya advirtió el nacimiento del futuro imperio de la fotografía. «Hoy —escribió en su célebre ensayo Esquisses photographiques, en 1856— se inicia el definitivo desarrollo de este nuevo lenguaje que ya ha traspasado los mares, franqueado las montañas y recorrido los continentes. La fotografía ha acompañado al turista y al artista y ocupa un lugar en los museos, en las catedrales; se introduce con el sabio en las colecciones preciosas de la Ciencia; con el médico en los hospitales y con el magistrado en las prisiones». En 1860, Mayer y Pierson, fotógrafos, teóricos y divulgadores, a partes iguales, afirmaban que el genio industrial, lejos de amenazar al arte fotográfico, le serviría precisamente para garantizar su progreso. Hasta que el nuevo lenguaje no estuvo en condiciones de auxiliar eficazmente a los artistas y a los científicos, no consiguió evolucionar ni estética ni técnicamente. Solo comenzó a madurar y a desarrollarse cuando aparecieron sus plurales y potenciales clientes: directores de museos, artistas y grabadores. Solo entonces, cuando los públicos de todo el mundo la demandaron, la fotografía se convirtió definitivamente en un oficio.

Gracias a la utilidad de los retratos, la fotografía resultó también decisiva en diversas tareas administrativas, relacionadas con las tareas de policía y control social. Una función que los fotógrafos más dotados para los negocios, como Disdéri, Alophe, y Mayer y Pierson se encargaron de proponer en sus célebres manuales editados entre 1858 y 1865, en los que explicaban no tanto los secretos técnicos de la fotografía como sus posibles aplicaciones artísticas e industriales. De ellos, fue quizás Disdéri el que más eficazmente influyó en los encargados de la Administración del Estado, gracias a su larga experiencia en la reproducción de documentos y, sobre todo, a la masiva divulgación de sus célebres Cartes-de-visite (1854), tan decisivas en la masificación de las nuevas imágenes. Lacan, seguramente el más agudo crítico y teórico de la fotografía en aquellos días inaugurales, propuso la creación de un servicio fotográfico en el Ministerio del Interior francés, que después se mostraría muy eficaz a la hora de identificar a los participantes de los hechos de la Comuna de París, en 1871. Con una habilidad comercial solo comparable a su talento para la práctica del nuevo oficio, Disdéri consiguió convencer a las autoridades militares para crear un atelier, especialmente dedicado a la enseñanza de la fotografía entre los oficiales de los acuartelamientos de París. Diez años antes, en su célebre manual L’Art de la photographie, ya había ponderado la importancia de las fotos en formato tarjeta, no solo para las artes, sino también para conocer la historia de las civilizaciones del pasado, «ya que las imágenes masivamente distribuidas vendrán a aportarnos una nueva luz sobre amplios períodos de la historia, lamentablemente ignorados y olvidados».

Los fotógrafos del medio siglo se dedicaron a realizar no solo sus recordadas Galerías de Celebridades, sino también los retratos de los delincuentes, criminales o simples sospechosos de serlo, una tarea que se inició en los días del daguerrotipo y que pronto tuvo sus teóricos, que hoy se estudian en las academias de policía de casi todos los países del mundo. Desde las primeras cartes-de-visite, no existe ficha, carnet, pasaporte o cartilla militar sin su correspondiente fotografía. Y así fue utilizada pronto por los burócratas, que, de un signo o de otro, siempre sintieron la necesidad de controlar al individuo por los modos que encontraron más a mano. Y pronto se demostró que, para esta finalidad, la fotografía era el instrumento mejor, como premonitoriamente había advertido Lacan, dos años después de la masificación de la tarjeta de visita, los recordados retratos de faltriquera de los días isabelinos.

Más que ningún otro lenguaje, la fotografía ha sido capaz de ofrecernos la descripción cabal del individuo, sus rasgos esenciales, su presencia física pormenorizada y precisa. Con el tiempo, se fue convirtiendo en un verdadero inventario de la vida, en una fuente de memoria de los rostros, la indumentaria, los gestos del pasado, que no conoceríamos hoy sin su testimonio. Los fotógrafos comenzaron a visitar las prisiones y los juzgados para retratar a los detenidos, culpables o no, cuyos retratos, junto con los datos de su edad, antropometría y origen social, eran utilizados por los funcionarios para definir su identidad. Sabemos que ya en 1854 se habían realizado fotografías estereoscópicas de los confinados en la cárcel de Bristol, con los que se iniciaba un camino que llevó a las autoridades a establecer, en 1871, una ley que obligaba a retratar a todas las personas detenidas y juzgadas en Inglaterra y en Gales. Diez años después, en los archivos penitenciarios del Reino Unido se guardaban ya más de 14.000 retratos de penados1. En un país como el nuestro, que tanto ha maltratado sus archivos, apenas se han conservado fotografías de este tipo, aunque conocemos algunas estampas de tomadores del dos y de otros delincuentes, realizados hacia 1860, que nos indican que ya por entonces habían comenzado a utilizarse.

***

En los años que siguieron a la Revolución de 1868, el incremento incontrolable del bandolerismo llevó al gobernador de Córdoba, Julián de Zugasti, persona cercana al general Prim, a crear un registro iconográfico de los bandoleros que operaban en Andalucía, especialmente en la provincia de su jurisdicción, con el propósito de que la Guardia Civil «pudiese seguir la pista de los malhechores, con mayor seguridad y acierto». A Zugasti le había enviado a Córdoba el entonces ministro de la Gobernación, Nicolás María Rivero, en marzo de 1870, en un momento en el que la actividad de los bandoleros se había convertido en el más grave problema de orden público del Gobierno revolucionario. «Gran número de crímenes quedaban impunes —escribió el propio Zugasti en sus deslavazadas memorias—; muchos malhechores eran desconocidos para los tribunales; existían muchos protectores encubiertos, pertenecientes a todas las clases de la sociedad; y había miedo, terror, delaciones y corrupciones de la policía y funcionarios». Era tal la general sensación de impunidad, que el célebre bandolero José Tirado «Pacheco», al que encontramos en La feria de las vanidades, de Pío Baroja, no solo se movía con total libertad por las calles de la ciudad en las vísperas septembrinas, sino que además se permitía frecuentar a cara descubierta en el estudio de José García Córdoba, en el que se hacía los retratos en tarjeta que luego él mismo se encargaba de distribuir entre sus secuaces y encubridores2.

Para crear su archivo, Zugasti solicitó los servicios de Joaquín Hernández de Tejada (1826-1871), un popular pintor y miembro de la Academia de Bellas Artes cordobesa, que en 1865 había instalado un estudio de la calle Corredera, conocido como Fotografía Americana. En 1870, Hernández de Tejada trabajaba en exclusiva para la Diputación Provincial, con la que el gobernador llegó a un acuerdo para que el fotógrafo pudiese dedicarse full time a retratar a todos los delincuentes confinados en los presidios de la provincia y en algunos de Málaga y de Sevilla. Aunque entonces no gozaba de una salud robusta, Hernández de Tejada acometió con entusiasmo aquel encargo titánico, que le tuvo ocupado hasta las vísperas de su muerte, ocurrida el 6 de agosto de 1871. A lo largo de más de medio año de faena, tras penosas e interminables jornadas a lomos de caballería y en las temblorosas diligencias de la época, logró reunir centenares de fotografías, de las que milagrosamente un pequeño número se ha conservado. Se trata de unos retratos en formato de tarjeta, impresos en papeles de albúmina y montados en cartulina, generalmente de busto o medio cuerpo, en los que el autor ha prescindido de cualquier tipo de exceso escenográfico, tan frecuente entonces en los estudios. Aunque la mayor parte de los retratos que se conservan son de su mano, algunos son anónimos o están firmados por el célebre profesional sevillano Gumersindo Ortiz, antiguo fotógrafo de Isabel II y de los duques de Montpensier. La eficaz labor represiva de Zugasti le llevó a proponer la creación de un documento nacional de identidad, un proyecto que no se llevó a cabo, dada la decidida oposición de personalidades tan relevantes como Estanislao Figueras y Emilio Castelar, que le acusaron de emplear métodos poco compatibles con los principios democráticos de La Gloriosa. En cualquier caso, los menguados restos de los álbumes de Zugasti, hurtados por la incuria oficial a los archivos públicos y al interés de los investigadores, constituyen hoy un registro modesto pero enternecedor de uno de los períodos más sugerentes de la historia contemporánea de España, y de la propia historia de la fotografía.

***

Zugasti se vio obligado a abandonar su cargo debido la obstinada campaña de sus enemigos y de no pocas familias poderosas que utilizaban a los bandoleros para sus enredos políticos. Pero sus métodos represivos se extendieron a otras provincias en los años que siguieron a su cese. Para entonces, la fotografía había encontrado ya numerosas aplicaciones en los campos de la astronomía, la geografía, la psiquiatría, la antropología y la sicalipsis. Con el tiempo, los profesionales más aventajados abrieron el camino a los retratos de grupo de carácter corporativo, alentados por la creciente demanda de las más diversas instituciones públicas y privadas. El ejército francés contrató en 1880 a una docena de fotógrafos que recorrieron el país tomando fotos de la tropa, cuyos retratos se empleaban para la confección de las libretas militares. En 1881, la prensa andaluza anunciaba la creación de un registro, cuyo propósito era el de «obtener retratos de los criminales y facilitar la acción de los tribunales»3. Con la generalización de las enseñanzas pioneras de Alphonse Bertillon y Cesare Lambrosso, la fotografía fue paulatinamente introduciéndose en los organismos penitenciaros españoles, sobre todo desde la aprobación de una ley que ordenaba incluir los retratos fotográficos en la elaboración de las fichas carcelarias. En la frontera de los siglos, este trabajo comenzó a alcanzar proporciones considerables, como muestran los menguados restos que hoy se conservan. Un buen ejemplo es el registro de cerca de 10.000 fichas policiales reunidas por el administrador de primera clase del Cuerpo de Prisiones y director de la cárcel de Bilbao, José Cabellud; un registro ejemplar que en abril de 1906 ocupó un lugar privilegiado en la exposición celebrada en el Museo de Antropología de Turín. Las fichas, con sus respectivos retratos, de frente y de perfil, como predicaba Bertillon, sirvieron a este voluntarioso funcionario para realizar su obra en ocho volúmenes Delincuentes habituales contra la propiedad (1908), que providencialmente ha sido rescatada de un chiscón oficial por el perseverante coleccionista de libros de fotografía Pedro Melero. Por desgracia, de sus miles de retratos originales, presumiblemente realizados por Lorenzo Espiga, Andrés Zorraquín y otros profesionales que entonces trabajaban en Bilbao, ninguno se ha conservado. Pocas veces como en este archivo extraordinario la fotografía nos permite contemplar el lado más sórdido de la condición humana, que se ha ido expresando en los rostros perplejos de estos condenados. «Son terribles esos retratos de criminales —escribió Gómez de la Serna—, como venidos del fondo más abrupto de la Nación, como venidos de esas Hurdes incivilizadas… ¡Hermoso álbum sin desperdicio, el álbum de la Justicia!»

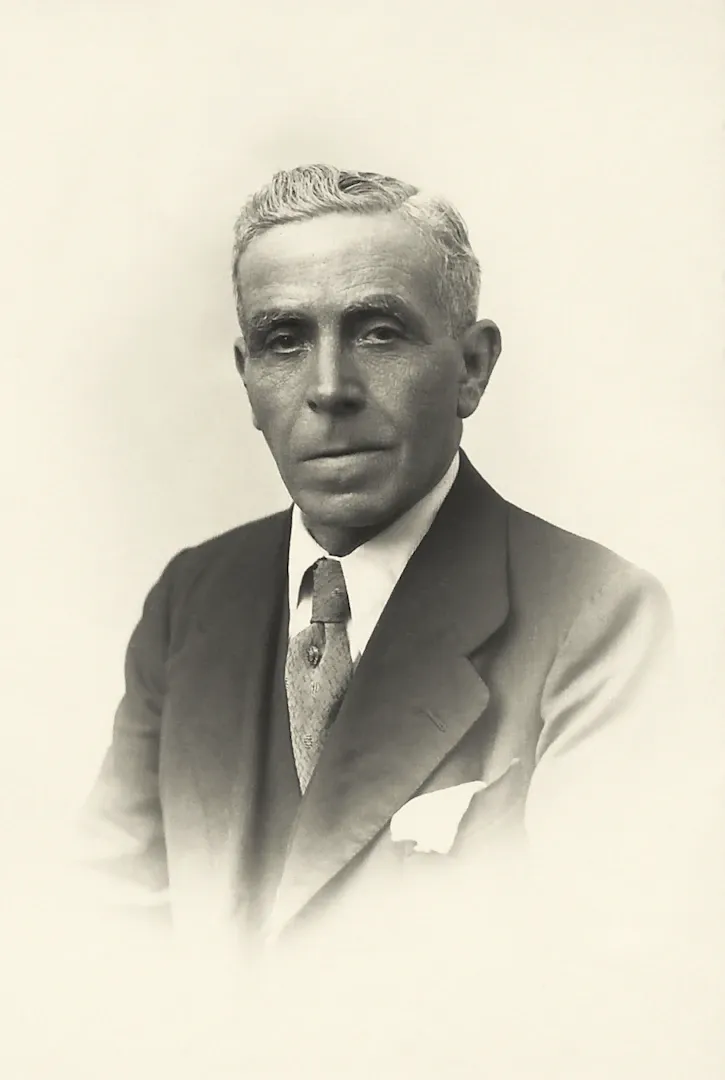

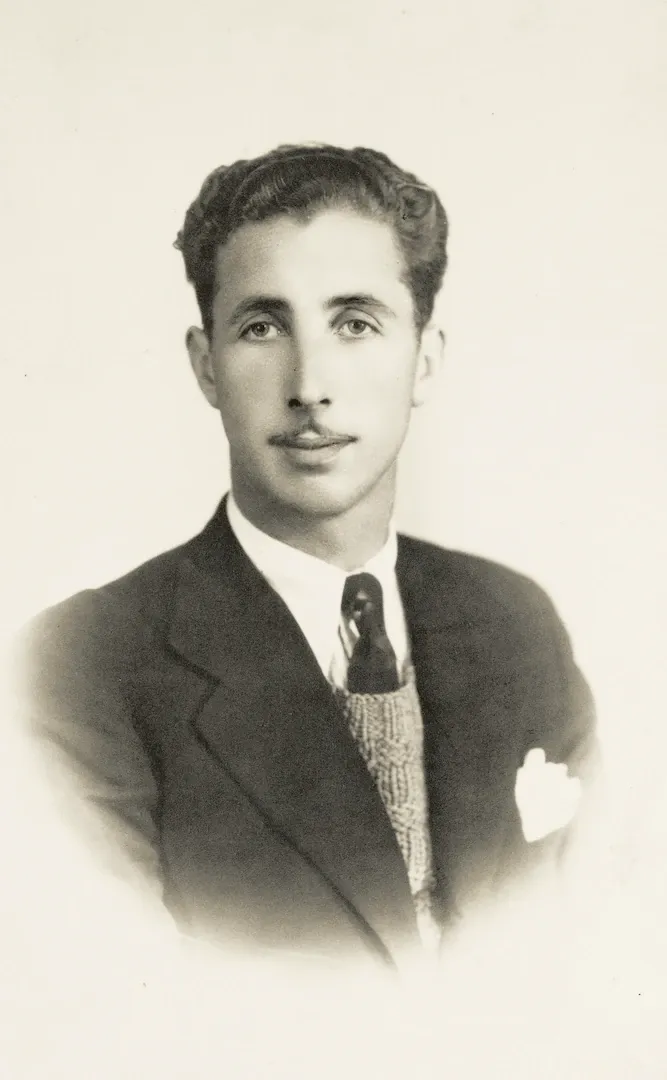

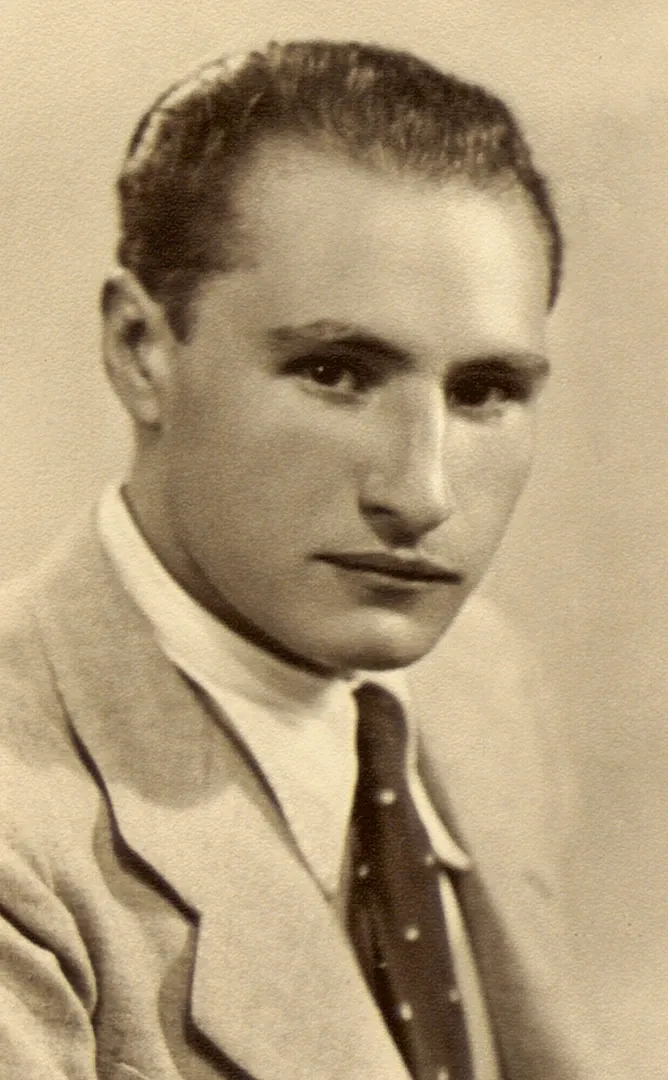

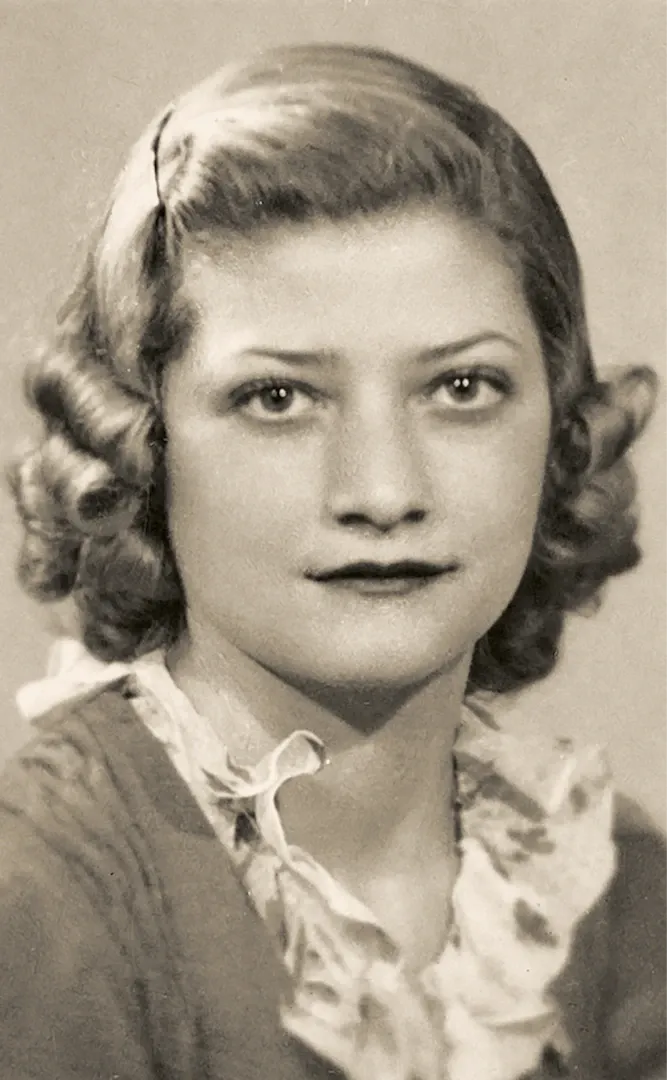

A finales de siglo, aunque la fotografía había salido ya de los ámbitos profesionales, tras la popularización de las máquinas Kodak de cajón, los viejos estudios aún mantenían una importante clientela. De entonces son las primeras fotografías que se conservan en los fondos del Banco de España, que, aunque marcan la edad de oro del retratismo en nuestro país, anuncian ya el inicio de su lento y definitivo declive. Su autor es Eusebio Juliá, miembro ilustre de la primera generación de grandes profesionales españoles. Se trata de cuatro retratos realizados hacia 1874, que nos muestran a un grupo de empleados —ordenanza, mozo, celador y cobrador— vistiendo los uniformes diseñados en exclusiva para los funcionarios del Banco. Para entonces, Juliá era ya uno de los profesionales más reconocidos de la capital y tenía una larga experiencia en este tipo de imágenes, algunas tan conocidas como las de los miembros del notariado español (1866), una de las primeras muestras del retrato corporativo en España, junto con las imágenes grupales de músicos y de danzantes, que realizó Laurent (1878); la magnífica estampa del personal ferroviario en la estación de Córdoba (1867), de José Spreafico; y la plantilla de obreros y empresarios de la fábrica de vidrio de Gijón (1890), de Alfredo Truán. Especialmente notables son las decenas de retratos colectivos realizados por Jules David (1848-1923) en los días postreros del siglo. Francés de origen, David inició en 1867 su negocio ambulante de retratista de grupos, un trabajo que le llevó a viajar por varios países, entre otros España, que recorrió de punta a cabo retratando escolares, mineros, religiosos, y personal de ferrocarriles, academias, fundiciones y cuarteles4. Aquellas fotografías acabaron a menudo arrojadas en los trasteros oficiales, o vendidas a anticuarios y a libreros de lance. En ellas se resume el rostro de un país, de un tiempo, de una sociedad, «de los amigos y de los enemigos, del poeta y del banquero; del ministro y del periodista; nuestras glorias y nuestras miserias; nuestro pasado y nuestro porvenir. Lo que importa, lo que se desea, es tener una colección notable de retratos; lo que se llama un álbum rico»5. Y esto es lo que hoy nos ofrece el Banco de España en este hermoso álbum compuesto por una selección de fotografías de sus empleados, entre los días de la Restauración borbónica, a finales de 1874, y los años oscuros de la posguerra civil.

***

Creado en los días postreros de 1782 mediante una cédula firmada por Carlos III, el Banco de España se conoció primero como Banco Nacional de San Carlos. En 1856, tras su fusión con el Banco de Isabel II, la institución adoptó su nombre actual. Treinta años después se colocó la primera piedra de su actual sede central, un edificio monumental erigido en el solar del histórico Palacio de Alcañices, justo enfrente de la madrileña fuente de Cibeles; una «masa imponente de granito y mármol gris», tal como lo encontró Galdós cuando aún se estaba construyendo, que expresaba cabalmente «la opulencia del establecimiento de crédito que ha de albergar», y cuyas obras fueron inmortalizadas por los descendientes de Jean Laurent en 1891. Con el paso de los años, el edificio fue atesorando una pinacoteca tan magnífica como desconocida por el público, una excelente biblioteca y un archivo ejemplar, creado en el mismo año de la fundación del Banco Nacional de San Carlos. En él se guardan los expedientes y los documentos de la sede central y de las 70 sucursales creadas en todo el país y en el antiguo protectorado marroquí. En 1979 fue bautizado como «Archivo Histórico del Banco de España», y desde 1982 está abierto para los investigadores. En él existe un fondo de imágenes integrado por 20.000 fotografías, de las cuales unas 3.500 proceden de expedientes laborales de las diversas sedes de la institución. Como en otras instituciones públicas españolas, hasta 2016 las fotografías no figuraban como tales en el Archivo, y ni siquiera se conocían su número, su autoría ni otros detalles necesarios para su adecuada catalogación.

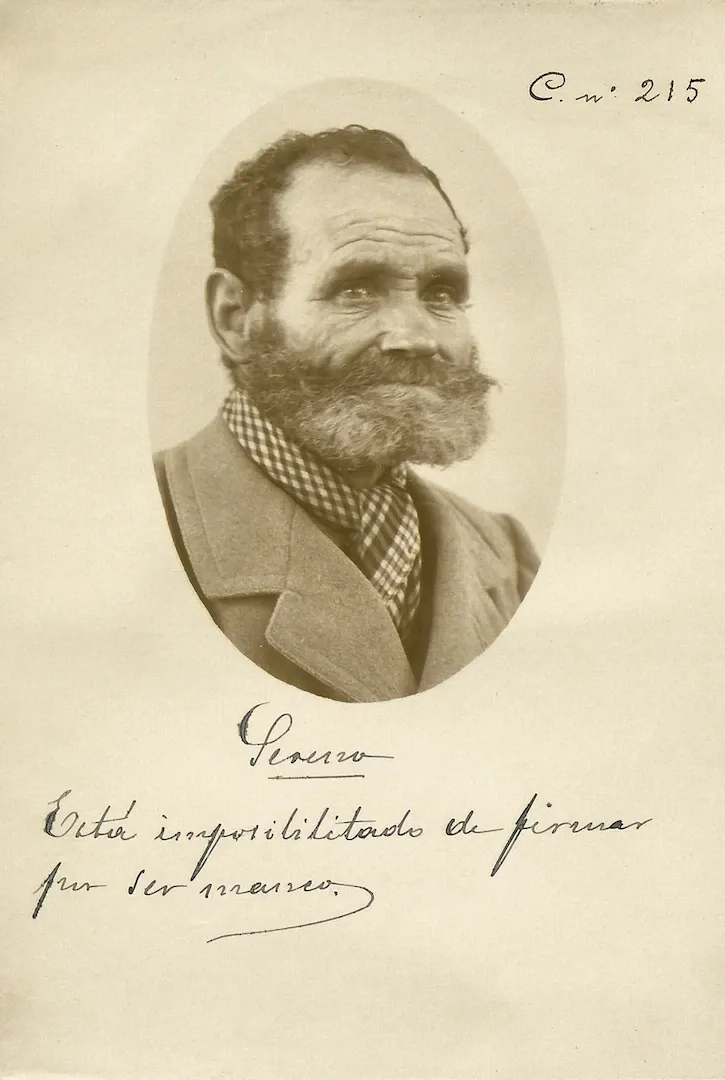

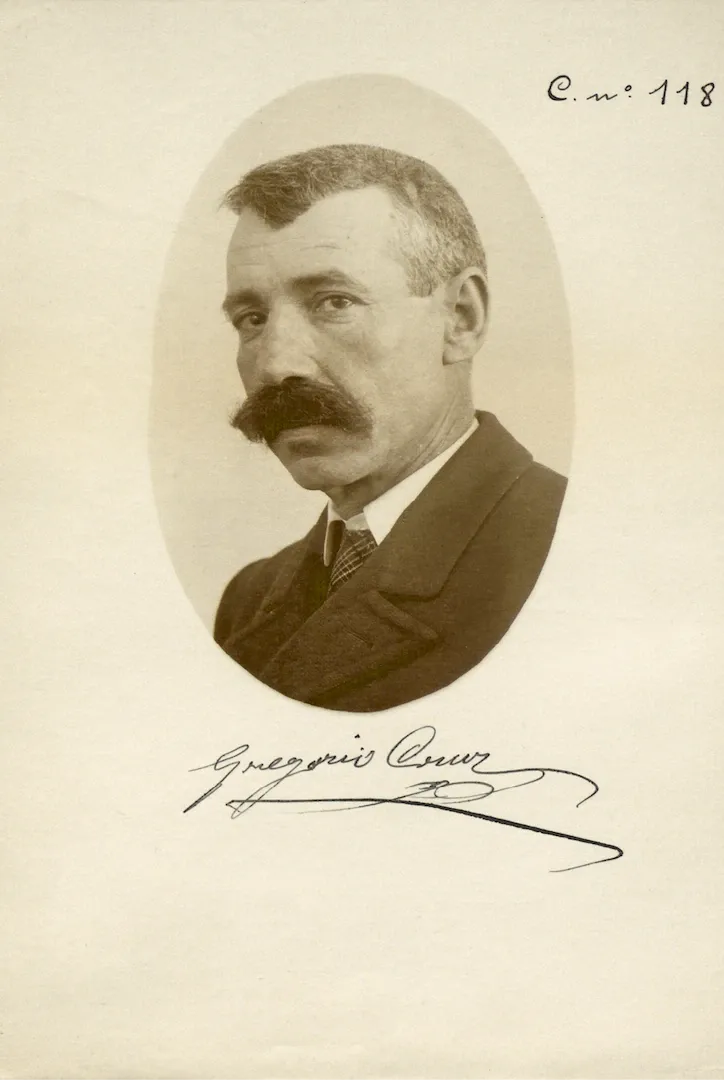

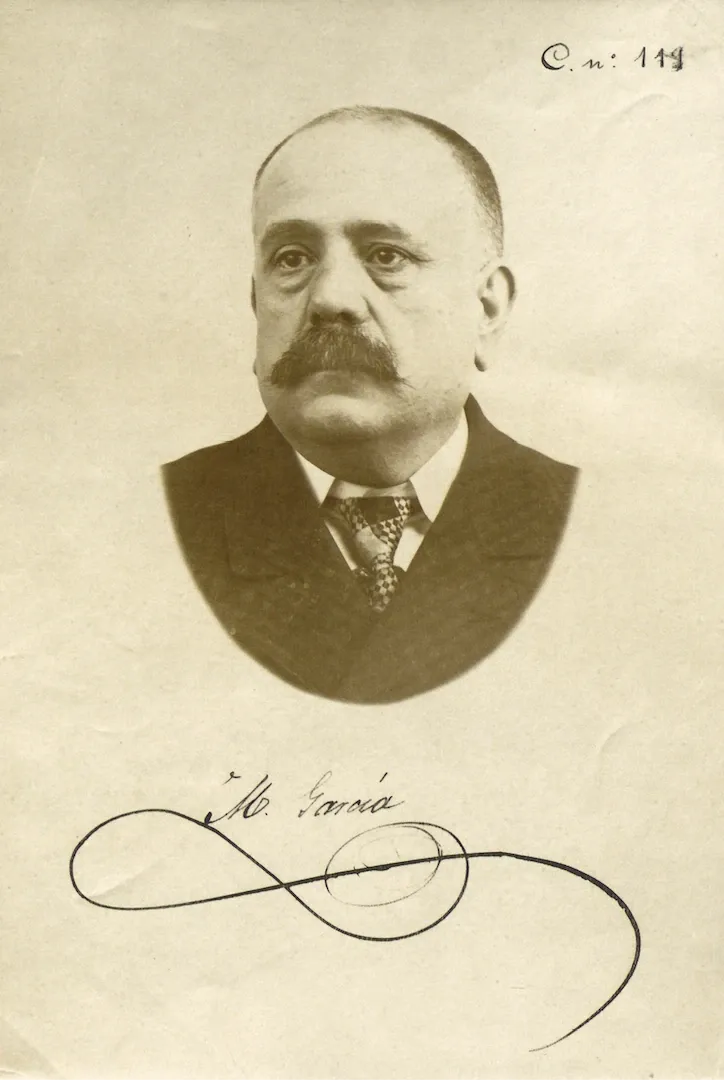

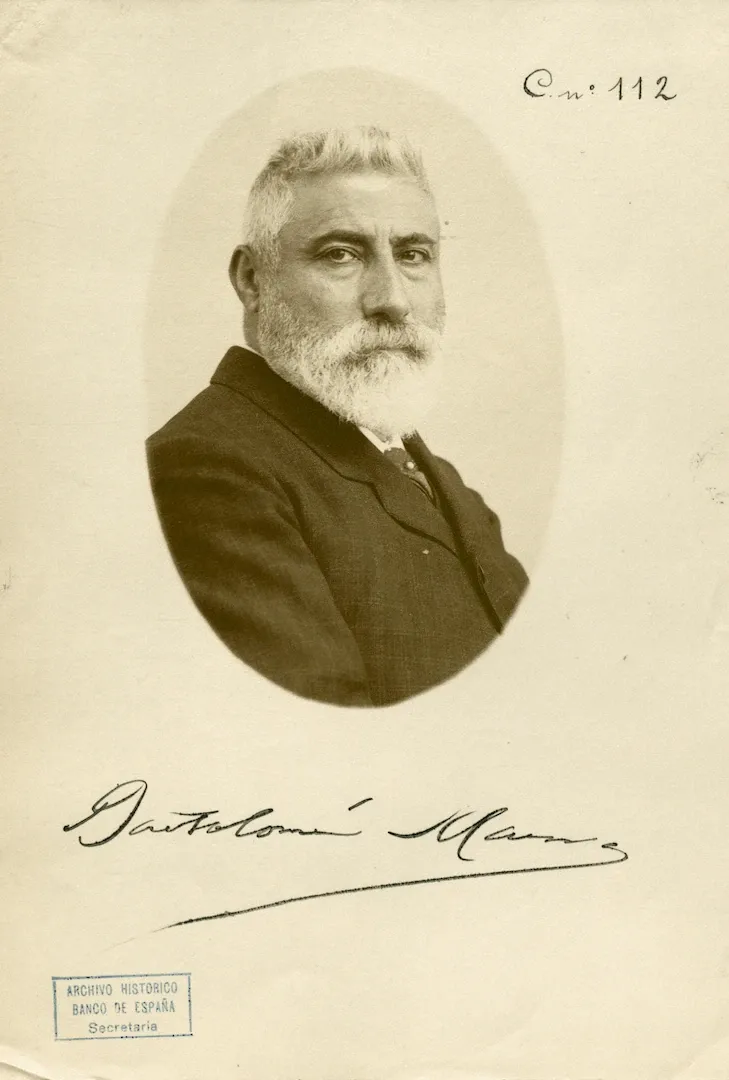

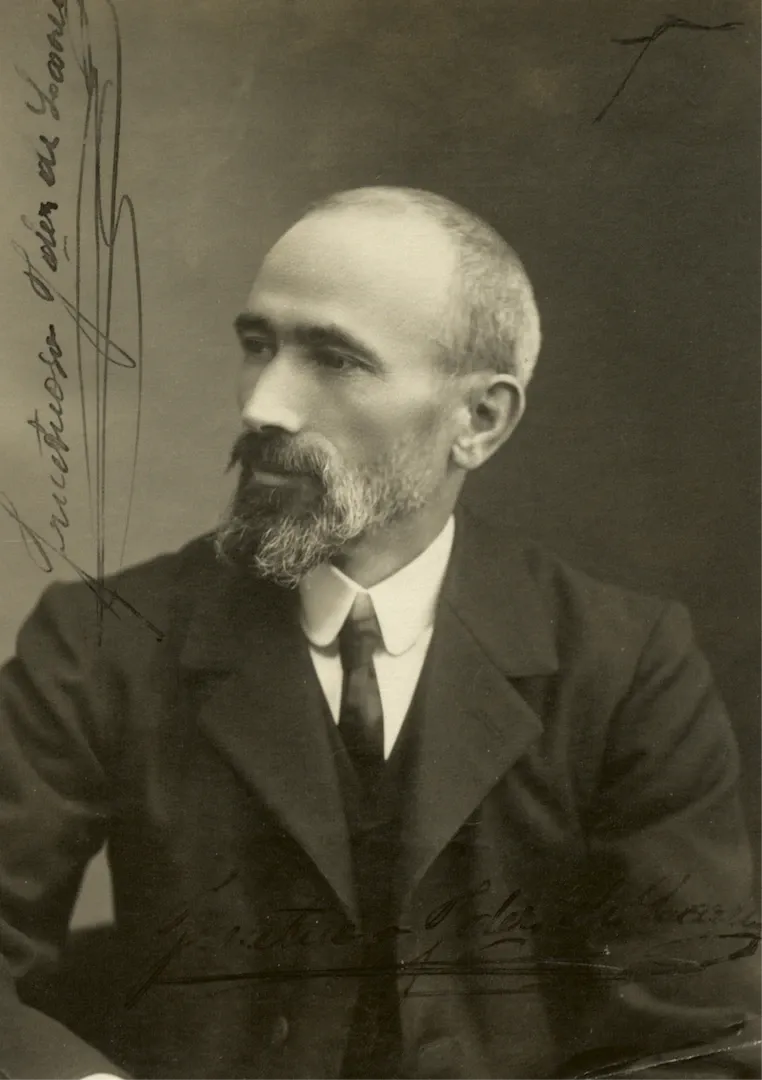

De la importancia de la fotografía en las tareas administrativas del Banco de España nos habla el dato de que, en 1905, el Consejo de Gobierno dispusiese incluir en los expedientes del personal de Caja, Portería, Vigilancia y Fábrica de Billetes los retratos fotográficos «que se harán en la Galería del Banco y estarán firmados por los interesados»6. A partir de entonces, buena parte de los retratos encontrados entre los legajos y expedientes del Banco se deben a la mano de José Irigoyen Zabaleta (1893-1951), miembro de la plantilla de la Fábrica de Billetes como fotógrafo y autor de las planchas y los clichés precisos para las operaciones de galvanoplastia. Cuando, en junio de 1907, se suprimió el cargo de fotógrafo, Irigoyen dejó el Banco. Como otros profesionales de entonces, retratistas y reporteros de la emergente prensa gráfica, Irigoyen se fue formando en los estudios, redacciones e imprentas, como auxiliar aplicado cuya única instrucción la debió de encontrar en la escuela de la vida. Cuando contemplamos su rostro lleno de determinación, parece que estamos viendo a los miles de niños y adolescentes de su tiempo, auxiliares y mozos que encontramos en las páginas de Galdós, como el desventurado hermano de Isidora Rufete. El suyo es un caso ejemplar del viejo menestral madrileño de aquel tiempo, que en buena parte ha quedado fijado en sus propias fotografías, en las que realizó como reportero de ABC y Blanco y Negro, junto con José Asenjo, Alba, Francisco Goñi y Julio Duque, cuatro profesionales olvidados, debido a la casi total devastación de los archivos de Prensa Española, editora de aquellas históricas publicaciones. Entre las primeras series de retratos reunidos en este libro, la mayoría son de Irigoyen. Son fotografías ovaladas de notable calidad, impresas en papeles de albúmina, que recuerdan mucho a las realizadas en su día por Eusebio Juliá, Rovira y otros grandes profesionales del siglo XIX. El mismo Irigoyen nos ha dejado su propia imagen, desde la que nos observa con mirada decidida, el pelo corto que le dibuja un rostro regordete y despejado, subrayado por un tímido bigote.

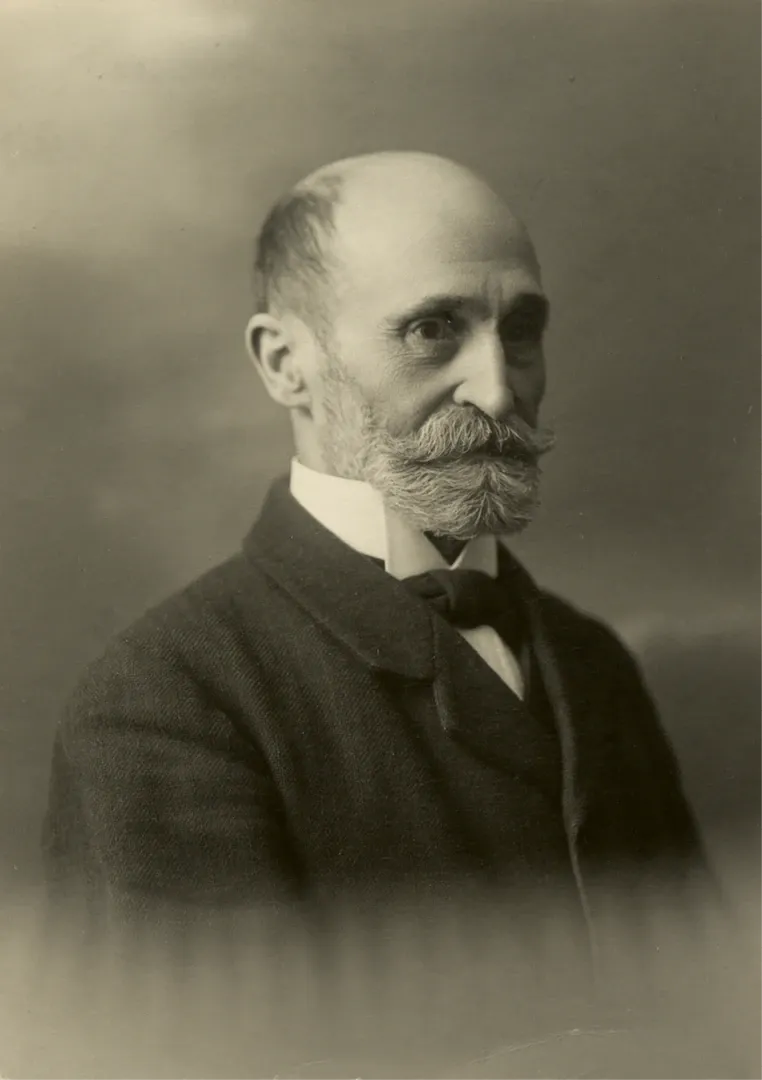

Cuando Irigoyen dejó de trabajar en el Banco, le sucedieron otros profesionales de Madrid y de provincias, de los que los miembros del equipo de estudios del Archivo Histórico del Banco han identificado a unos 5007. Entre ellos, Cristóbal Portillo y Orestes Calvet (Madrid), Jaime Belda y Luis Escobar (Albacete), Gregorio Muñoz (Ciudad Real), Juan Arenas (Málaga), Cabrelles Sigüenza (Valencia), Enrique Sarabia (Vigo), Venancio Gombau (Salamanca), Ceferino Yanguas (Vitoria), José Blanco (A Coruña), Antonio González (Jerez de la Frontera), Antonio Esplugas (Barcelona), Foto-Lux (Girona), Pliego (Pamplona) y Reymundo (Cádiz), autores de la mayoría de los retratos del archivo entre el inicio de la Restauración y el inicio de la dictadura de Franco. A algunos los vamos a encontrar después entre los autores de buena parte de los retratos corporativos del Banco, como Beringola, González Ragel, Amer y Portillo, por citar solo a los que trabajaban en Madrid. El Banco de España no volvería a contratar los servicios de un fotógrafo hasta los primeros días de la posguerra, con la incorporación de Diego González Ragel (1893-1951) como fotógrafo de plantilla. Miembro de una conocida saga de profesionales jerezanos, se instaló en Madrid en 1915, tras dos años como reportero en Argentina. Desde entonces se distinguió como fotógrafo de deportes y autor de excelentes retratos de músicos y de artistas, como Mariano Benlliure, Andrés Segovia y, sobre todo, Joaquín Sorolla, con quien mantuvo siempre una relación cercana. Durante los días de la Guerra Civil se dedicó a las más diversas tareas, como la reproducción de documentos secretos del propio Banco de España. A su muerte, ocurrida en 1951, el fotógrafo más demandado por el Banco fue Cristóbal Portillo (1897-1957), uno de los profesionales más conocidos de Madrid. Retratista notable, desde las vísperas de la República hasta su muerte atendió las labores de su estudio y trabajó intensamente para empresas y organismos oficiales. Hoy se guarda su valiosa colección de negativos en el Archivo de la Comunidad de Madrid.

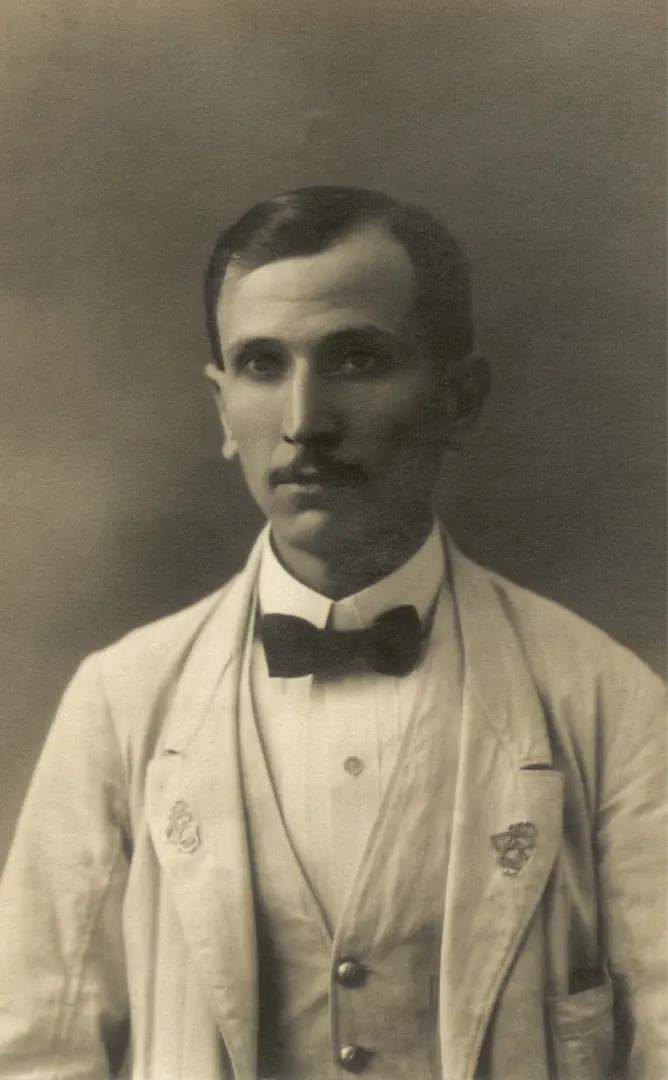

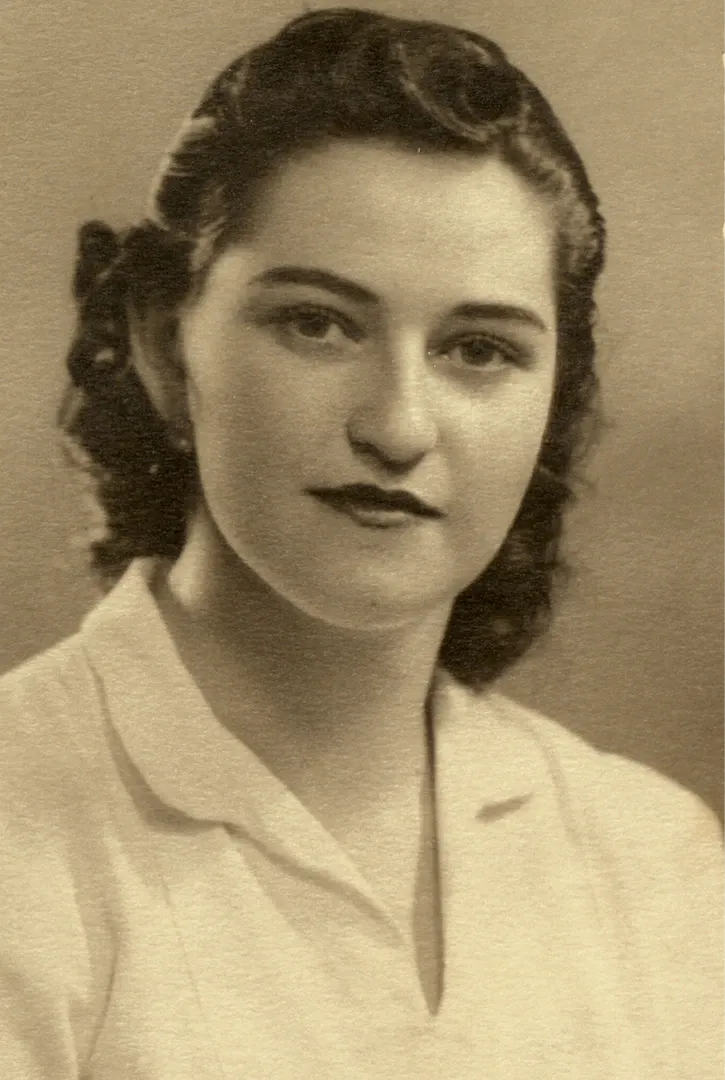

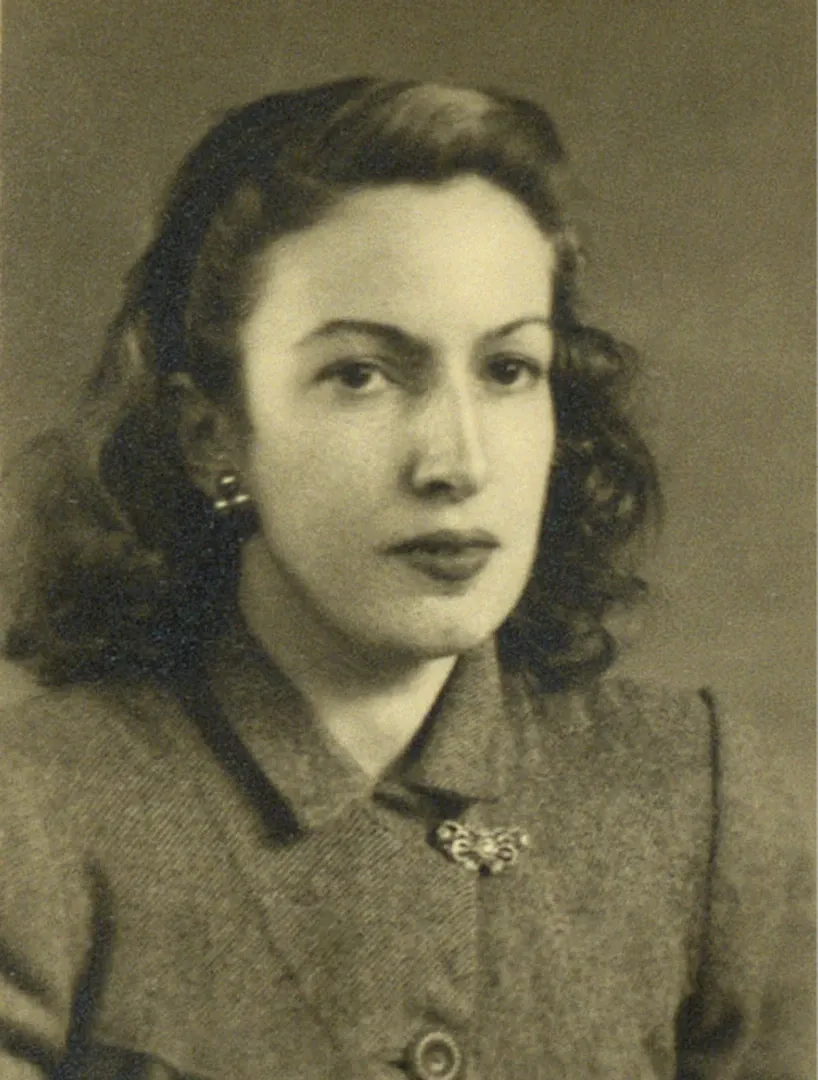

Los de Irigoyen son retratos a medio camino entre los utilizados por los cuerpos policiales en los años de la Restauración y los que se fueron generalizando después en las tareas de identificación por la burocracia oficial. De algún modo, estas fotografías nacen de una costilla de las imágenes de bandoleros, tomadores del dos, y otros ciudadanos condenados al suplicio de los presidios, que encontramos en los álbumes de José Cabellud y Simón Martín del Val, servidores diligentes del cuerpo de prisiones. Las fotografías seleccionadas en la presente obra tienen la misma factura profesional, están realizadas también en aquellos papeles excelentes, algunos todavía emulsionados a la albúmina de los días de entresiglos, y utilizan los mismos recursos técnicos y compositivos de los profesionales del tiempo de la tarjeta de visita. Los tomados en los días postreros del siglo XIX nos muestran aún los mismos instrumentos utilizados en los primitivos estudios de daguerrotipo, columnas y sujetacabezas, que garantizaban la inmovilidad de los modelos. Lo primero que llama la atención, aparte de estos sustanciosos detalles, es la menguada presencia de mujeres, su lugar insignificante en el escalafón laboral y la general ausencia de uniformes, a diferencia de los varones. Todo en estas fotografías denota la humildad de su origen, su recelo ante las maniobras del fotógrafo, como es propio de personas poco acostumbradas a posar ante la fría mirada de las cámaras. La mayoría son limpiadoras, barrenderas, mozas, mandaderas. Como mucho, auxiliares de portería. Hasta muchos años después, quizás en los años de la dictadura, no se advierte la presencia femenina en los niveles administrativos. Tampoco crece considerablemente su presencia en los primeros años de esta. Para entonces, además de los retratos de estudio convencionales, comenzaron a menudear los realizados por las máquinas de fotomatón introducidas en las vísperas republicanas por la Sociedad Española de Fotografía Automática y la Gran Fotografía en Photomaton, instalada en el «lujoso y elegante local» de la esquina entre las madrileñas calles de Arlabán y Sevilla, que ofrecían seis fotos realizadas «automáticamente, por precios baratísimos y en tan solo 8 minutos»8. A partir de entonces, con muy escasas excepciones, el retrato de estudio se fue haciendo cada día más mediocre e impersonal. La mayoría de ellos son de tamaño carnet, que anuncian ya el DNI (1946), los expedientes escolares y las recordadas cartillas de familia numerosa, que sostuvieron el precario oficio de fotógrafo en aquellos días de penitencia.

Más elocuentes son, quizás, los retratos colectivos, casi todos capitaneados por los miembros de la dirección, invariablemente vestidos de calle, rodeados del acatamiento de los empleados, que aparecían siempre con su inevitable uniforme. En una de las más notables fotografías de grupo, tomada en Barcelona (1936), contemplamos a cerca de cien personas dispuestas a lo largo de las paredes del Banco; los directivos sentados en primer término, los subalternos uniformados detrás, y tres guardias civiles guardando el flanco derecho, aunque ligeramente apartados, como si la fotografía no fuese con ellos. La sensación de que los empleados uniformados escoltan a los directivos del Banco se hace más patente en el grupo de la sucursal de Cabra, tomada por Ruiz Romero, y en otra de Cabrelles Sigüenza, en la que el fotógrafo ha reunido a una plantilla de más de 70 personas (1936). Destaca por lo pintoresca la imagen tomada por Diodoro (1936) del personal de la sede de Larache, en la que solo rompe la uniformidad el tarbush con el que se tocan los naturales de la región. Aunque no por su calidad compositiva, sino por su importancia histórica, destaca el grupo decididamente oficial que el reportero de Prensa Gráfica Vicente López Videa tomó en marzo de 1935 de 11 miembros de la «alta administración» del Banco y de letrados asesores, entre los que distinguimos a la derecha al protomártir José Calvo Sotelo, que trabajó en el Banco como asesor jurídico entre 1923 y 1936.

Aunque estas fotografías no estaban llamadas a cumplimentar las fichas de las prisiones y los juzgados, como las tomadas en su día por Hernández de Tejada y otros profesionales del siglo XIX, la verdad es que se le parecen mucho. No son retratos de delincuentes probados o confesos, pero su finalidad es la misma, la de convertirse en un instrumento de registro y de control. Si se observan con atención los tomados por Irigoyen, se advierte su similitud con los retratos que atesoró Zugasti, al margen de la filiación y de la vestimenta de los modelos, de las poses, de frente y de perfil, que Alphonse Bertillon había impuesto en estas fotografías de género. Si bien se mira, en todos encontramos un punto de semejanza en los gestos, en la timidez de la mirada frente a las maniobras de los fotógrafos, que define el modo de posar, de estar ante sí mismos, ante la autoridad superior —institucional, carcelaria, policial, judicial— que habría de contemplarlos. Algo que aún sorprende más cuando advertimos que en ningún caso y en ninguna época, en la infinidad de documentos olvidados en los archivos del Estado, hemos hallado retratos individualizados de los directivos, apoderados y asesores financieros y legales, de los que no se conocen sus fichas o cartillas laborales, si es que alguna vez existieron.

El uniforme despersonaliza al individuo, y quizás sea esta la razón por la que no se hicieron retratos de los directivos uniformados —con la salvedad de instituciones tan poderosas como la Iglesia y el Ejército—, que les hubiesen igualado con sus subalternos, como si esto implicara una suerte de menoscabo o ninguneo. Del mandamás, del jefe, del gobernador, solo han perdurado las fotografías de grupo o los privilegiados retratos pictóricos o iluminados encargados a los artistas de renombre, que hoy se exhiben orgullosamente en los despachos, pasillos y salas de espera del Congreso y del Senado, de las academias, ministerios y otras instituciones oficiales. Si siempre ha habido clases, la fotografía viene aquí a certificarlo9.

Se ha dicho que la memoria está llena de olvidos, aunque, si bien se mira, a veces el olvido está también lleno de memoria. La vida es un ancho relato, un inmenso archivo, como decía Víctor Hugo, y este álbum, a pesar de su modestia, es un afluente que nutre el caudaloso manantial del gran río de la vida. Las personas que contemplamos en estos retratos ponen rostro y nombre a los personajes de Galdós, de Baroja, de Barea, de Max Aub, que compartieron con ellos el mismo tiempo, ya abolido. Gentes del común que se acercaban sin sospecharlo a la catástrofe de la guerra entre hermanos. La mayoría cambió el uniforme del Banco por los que la guerra les impuso, miembros sobrevenidos de las facciones enfrentadas. El vendaval de la contienda, de la derrota y de la victoria fue borrando su recuerdo, el suyo y el de tantos españoles agraviados por aquella calamidad civil que ellos no habían provocado y cuyos réditos disfrutaron otros. Durante años, sus rostros han permanecido ocultos en la imagen latente de estos retratos olvidados en un chiscón del enorme edificio de Banco de España, hasta que una feliz decisión administrativa vino a salvarlos providencialmente de su largo silencio. Y ahora, gracias al trabajo de los técnicos de esta institución más que centenaria, los encontramos impresos en las viejas cartulinas sepia, todavía sorprendidos ante el vasto territorio de sus vidas, del tiempo pasado y del por venir, gracias al milagro de la fotografía, el único lenguaje capaz de rescatarles de la humillación del olvido.

Publio López Mondéjar

Notas

Datos proporcionados por Bill Jay y recogidos por Gerardo Kurtz en su trabajo pionero «Sobre el retrato fotográfico y el proyecto fotográfico-policial de Julián de Zugasti», Archivos de Fotografía, vol. I, 1995. ↩︎

Ignacio Jesús González, «Fotógrafos y bandoleros», 5 de mayo de 2021. ↩︎

Diario de Córdoba, 9 de marzo de 1881, citado por Ignacio Jesús González. ↩︎

Teresa García Ballesteros y Juan Antonio Fernández Rivero, «Jules David recorriendo España. Retratos de grupo», Málaga, 3 de agosto de 2017. ↩︎

Pedro Fernández, «Los álbumes fotográficos», La Época, 28 de enero de 1860. ↩︎

Datos recogidos del documentado trabajo inédito de Patricia Alonso del Torno La introducción de la fotografía en los expedientes personales del Banco de España, Escuela Superior de Archivos de Gestión y Documentos, Madrid, 2017-2019. ↩︎

Patricia Alonso del Torno, op. cit. ↩︎

Diario El Sol, 30 de marzo de 1929. ↩︎

En enero de 1936, en vísperas del levantamiento militar contra la República, se publicó el libro El Banco de España. Información gráfica, que reúne una generosa selección de fotografías de todas las sedes de la institución, así como del personal, encabezado por el propio gobernador, Alfredo de Zavala y Lafora. El libro, magníficamente diseñado e impreso, constituye hoy una verdadera joya editorial. ↩︎